日前,中国两位重量级经济学家林毅夫与张维迎就产业政策同台辩论,此前两人书面辩论多个回合,并惊动国家发改委出面回应,学界亦纷纷站队加入论战。林张大辩论的重点,简单说就是在经济发展过程中,到底政府重要还是市场重要,实质仍是政府与市场关系之争。也被人称为“中国版凯恩斯哈耶克之争”,上个世纪那场最著名的论战焦点到底是什么呢?总裁读书会为您精心梳理。

凯恩斯主义曾统治全球经济

英国经济学家凯恩斯所创立的宏观经济学、弗洛伊德所创的精神分析法、爱因斯坦发现的相对论一起曾并称为二十世纪人类知识界的三大革命。

在第二次世界大战期间,凯恩斯提出的经济理论统治了全球经济界,他于1936年出版的《就业、利息和货币通论》一书几乎成为当时各国政府的教科书。凯恩斯主义反对“自由放任”和“无为而治”的传统做法,主张国家通过财政政策和货币政策对经济生活进行积极干预和调节。

凯恩斯主义反对“自由放任”和“无为而治”的传统做法,主张国家通过财政政策和货币政策对经济生活进行积极干预和调节。

这在战争状态下,固然有一定的必然性,但是,由于政策设计和执行能力的低下以及官僚资本的乘机强大,使得国民经济越来越畸形,而富有活力的民营资本力量则被完全放弃。

哈耶克的横空出世

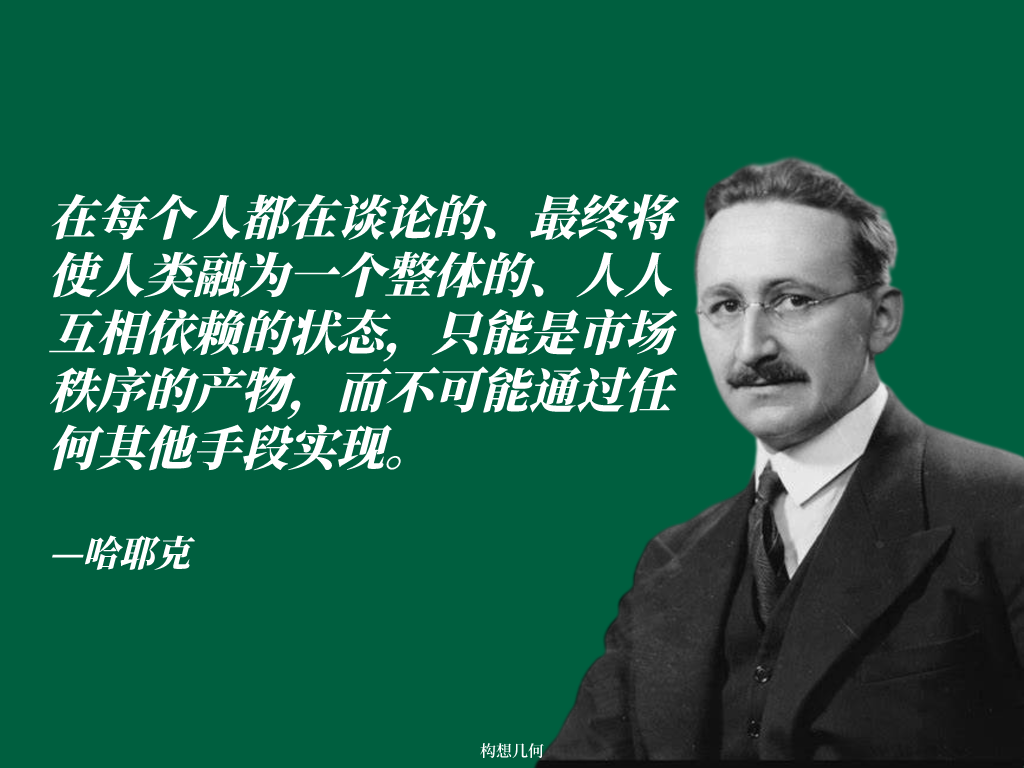

早在第二次世界大战末期,关于计划经济与市场经济的争论,就已成为全球经济界的核心焦点。1944年年初,英国经济学家哈耶克出版了《通往奴役之路》一书,他将计划经济称为“伟大的乌托邦”,认为对生产的控制必将造成对消费的控制,从而使得自由的市场竞争变成不可能,这将是一条危险的“通往奴役的道路”。他的观点在很长时间里被认为是异端。

在西方经济界,强调国家干预的凯恩斯主义仍是主流,哈耶克的思想一直到20世纪60年代中期才受到重视。而在社会主义阵营,计划经济更是成为不容置疑的治理模式。1952年,斯大林发表《苏联社会主义经济问题》一书,从理论上全面阐述和规划了计划经济模式。在这本经典作品中,产品经济与商品经济是对立和相互排斥的,运用价值规律被认为是落后生产力的做法,用斯大林的话说,生产资料已经“失去商品的属性,不再是商品,并且脱出了价值规律发生作用的范围,仅仅保持着商品的外壳(计价等)”114。中国在第一个五年计划中,不但引进了苏联的技术和资金,同样也全面引进了这一已趋成熟的权威理论。

而写出过《通往奴役之路》的英国人哈耶克正因他捍卫自由市场经济的主张成为西方声名最隆的经济学家,他将在1974年获得诺贝尔经济学奖,在全球思想界,对僵硬的计划经济制度的彻底清算已经进入了倒计时。

1974年哈耶克发表了《致命的自负》,在这部影响巨大的著作中,他认为对高度计划经济的追求是理性主义者的一次“致命的自负”,他系统地论证了计划经济的局限性,哈耶克写道:“未经设计的情况下生成的秩序,能够大大超越人们自觉追求的计划。”这部作品为西方资本主义世界及时地提供了理论上的武器。

哈耶克大战凯恩斯

两人的论战被称为历史上最经典的经济学决斗之起源与遗产。两人隔着一道巨大的深渊,凝视着彼此。这道深渊,拉开了我们这个时代最轰轰烈烈的经济学之战:政府是否应当干预市场。两人同时从第一次世界大战的废墟之上研究商业繁荣和萧条的周期,却得出了截然不同的结论。哈耶克认为,改变经济的“自然平衡”会导致严重的通货膨胀。凯恩斯认为,标志着一个周期结束的大规模失业和困难,可以靠政府开支来缓和。终其余生,两人始终无法认同对方的观点。

二十多年中,两人通过信件辩论,通过公开发表的文章辩论,通过激烈的私下对话辩论,最终又通过他们热心的弟子约翰·肯尼思·加尔布雷思和米尔顿·弗里德曼代为辩论。

凯恩斯口才和魅力过人,对世界持有一种乐观的愿景:政府计划和管控能撑起经济。这一观点很快为大西洋两岸整整一代政治家和经济学家所接受。

与此相反,哈耶克是个一丝不苟的逻辑家,他顽强地逆流而上,在市场倡导者和自由意志者中找到了支持。

从富兰克林·罗斯福到乔治 W. 布什等数代政治家,在两位学者的想法之间摇摆不定。最终,这场争辩影响了数百万人的生命和生计。

1929~1933年的世界性经济危机,使得以“罗斯福新政”为代表的凯恩斯主义得以普遍实行,似乎是凯恩斯赢了哈耶克。

可是,20世纪70年代石油危机让世界经济陷入“滞胀”困境,使得以“华盛顿共识”为标志的新自由主义思潮又成为制定经济社会政策的主流价值观念,哈耶克打了一个翻身仗。

不得不说的是,虽然哈耶克与凯恩斯之争意气风发,又有相互揶揄的成分,但他们彼此在分歧中的相互肯定,超越学术的私人友谊更值得称道。

虽然哈耶克对信贷的看法与凯恩斯不同,但他评价凯恩斯的《货币论》“对不同形式的货币进行了出色的描述和分类”;凯恩斯则对哈耶克的《通向奴役之路》这部伟大著作“感动不已”。

凯恩斯不仅为初到伦敦的哈耶克提供住处,即使在辩论的信件中也畅说着友谊;而哈耶克曾说:“虽然我仍然不同意凯恩斯的观点并与他有过白热化的辩论,但我们却保持了最好的私人友谊。并且,作为一个人,在很多方面我都对他怀有极高的敬意。”