在凯恩斯主义主导学界的大环境下,此刻世界上还有一个角落在被保护之下蓬勃升起了自由主义的学潮,那就是芝加哥大学。

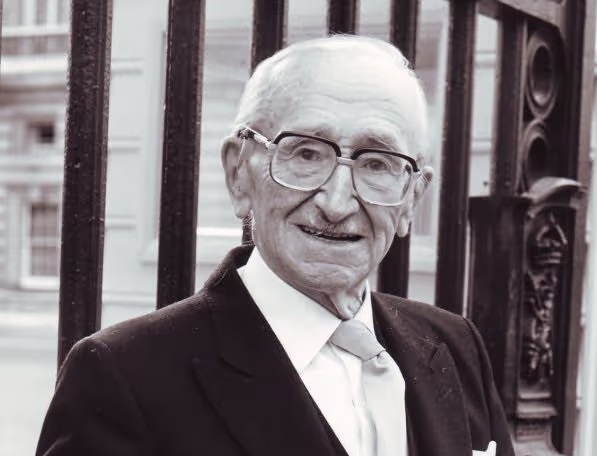

1948年,哈耶克接受了芝加哥大学思想委员会的道德哲学教授委任。这是芝加哥大学校长提倡的跨学科研究方法的一种实验。聘请哈耶克来的思想委员会主席是约翰·内夫,他告诉哈耶克,“只要你愿意,你可以讲授社会科学领域的任何问题。如果什么时候你不想讲课了,你就可以不讲。”

哈耶克为什么没有进入芝加哥大学经济学系?这个问题,后来弗里德曼做了解释。他当时也刚来经济系不久还没资格参与讨论这个问题。但是,他的理解是,芝加哥的传统是教授治校,任何受校长指派、外部赞助的人物,经济系都会反对。更何况,经济系对哈耶克的学术并不了解。其实,哈耶克本人也不太希望再进入经济学领域,他此刻认为政治哲学包含了前者,观念的理论更重要。

促使哈耶克离开英国,前往美国的还有另外一个原因。1949年,哈耶克决心要与他的第一任妻子赫拉离婚,重新与奥地利青梅竹马的表妹在一起。他承受了巨大的舆论压力,这也导致了他与英国好友罗宾斯的间隙加深,两人甚至为此断交。直到赫拉去世,两人才和解。

1950年,哈耶克辞去了伦敦政治经济学院的教职,前往芝加哥大学。在芝大期间,哈耶克延续着自由主义的薪火。他开设了讨论课,话题多以自由主义为中心。参与进来的学者众多,如弗里德曼、休厄尔·莱特、恩里科·费米等。

弗里德曼此时与哈耶克交流频繁,在哈耶克离职芝大的晚宴上,他这么评价哈耶克:“历史上曾经试图影响舆论的人,却很少有人能像他一样提出足以影响科学进程、透彻、渊博而又深刻的学术思想。也很少有人能像哈耶克那样,对整个西方世界而不仅仅是对美国的观念,产生如此深远的影响。”

不过,哈耶克对芝加哥大学经济系及弗里德曼的理论几乎没有影响。哈耶克说过,他与弗里德曼之间存在诸多共识,除了货币理论和方法论。弗里德曼是哈耶克在朝圣山学会中的坚定支持者,为了避免二人分裂,他们几乎不会去触碰分歧领域。

在此期间,哈耶克深耕于政治哲学,写作了《个人主义与经济秩序》(1948年)和《科学的反革命》(1952年)。哈耶克大量涉猎了英国古典自由主义的理论,主要是大卫·休谟、斯密和小密尔的自由观念。在这部著作中,哈耶克已经在政治哲学的学术道路上,从知识分工、价格体系推进到主观主义与反建构主义。在《科学的反革命》中,哈耶克反对孔德、圣西门等将科学主义带入经济学领域。他反对理性的滥用,批判笛卡尔理性主义导致人为建构秩序的可怕后果【6】。

哈耶克还花了大量的精力写作《自由宪章》,试图从法律的角度解释自由,阐述自由、民主与法治的关系。他反复论述一些观点,如民主是自由的保障而不是目的,经济自由促进政治自由等。他查遍了学术文献,在书中做了令人惊叹的引用和备注,堪称是《通往奴役之路》的学术版、升级版。哈耶克本以为这本书会获得跟《通往奴役之路》一样的回应,但是市场反响十分平淡。不过,在美国、英国的政界和知识分子间,这本书的影响其实已经传开。

1960年,61岁的哈耶克考虑离开芝加哥大学。这纯粹是因为经济原因,此时的他几乎没有储蓄,离婚后的生活成本增加让他陷入窘境。

1962年,机缘巧合之下,联邦德国的弗莱堡大学向哈耶克发来邀请,教授政治经济学。弗赖堡大学是欧根的大本营,早年哈耶克经常从英国开车到弗赖堡大学找欧根聊天,不过此时,欧根已经去世。

哈耶克在弗莱堡大学过得还算舒服,这里学术氛围与维也纳大学十分相似,经济学又设立在法律系教学课程中,他的政治哲学正好可以发挥。除了学术研究,他与妻子也频繁旅游。

在此期间,哈耶克写出了《法律、立法和自由》。这本书更像《自由宪章》的续集,但是以更专业的水平写著而成。哈耶克试图解答前书遗留的问题,即法律的诞生与自由的关系。哈耶克在书中提到了自然法,但拒绝了建构主义,提出了自发秩序。

自发秩序,源自英国经验主义,有休谟和斯密的思想成分,也有保守主义的特点。但是,哈耶克否认自己是一位保守主义者。所谓自发秩序,强调完全自然状态演进下形成的人类社会秩序,不受到任何人为的干扰。犹如自然界的生物自我进化,人类社会的内部演化也不应被某一个人或者少数人干扰。哈耶克试图用自发秩序反对一切人为的理性的建构的制度。到这里,他提出,国家和社会围绕着市场自发秩序来演变。他认为政府应该存在,但这种政府不是“最小化的政府”,而是“竞争最大化”的政府。他甚至提出,用自发秩序来解构一切规则与伦理秩序。除了少数亲人外,邻里关系、国民关系都应该是“自生自发”的关系。哈耶克认为这是“普遍的和平秩序”【7】。此时,他心中只有一个祖国,那就是自由。

自发秩序,是哈耶克思想的核心,也是其思想旅途的巅峰。但是,《法律、立法与自由》这本书没有引起太多关注。其一是因为晦涩难懂,其二是因为分期出版,而到最后一部分时,哈耶克因为身体原因难以完稿。到60年代末,哈耶克长期遭受忧郁症和心脏病的折磨。

1969年,他调到萨尔茨堡大学,也是因为经济原因。但这里的生活不如意,这个大学的经济系规模很小,哈耶克在学术上能够有所交流的人不多。就在哈耶克彷佛陷入了他人生的低谷时,历史的潮流又要被改写了。

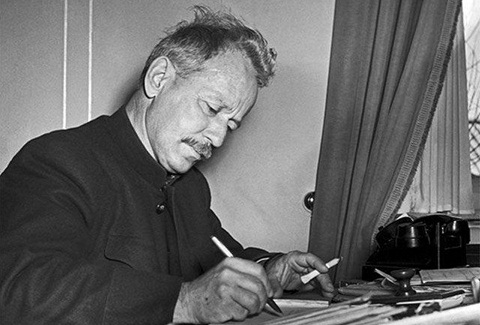

70年代,欧美世界爆发滞涨危机,高通胀、高失业率并行,凯恩斯主义节节败退,自由主义失而复得。在美国,弗里德曼扛起了大旗,在欧洲,哈耶克被推到了前台。

1972年,一本名为《处境比预料的艰难:凯恩斯的通货膨胀遗产》的畅销书应时而出,书中收录了哈耶克早年多篇文章。面对眼前一团糟的经济状况,人们内心默默承认:哈耶克曾经对凯恩斯的批评,都是对的。哈耶克重新回到了欧洲公众眼前。

这时,哈耶克获得了一个消息:他获得了1974年的诺贝尔经济学奖。谁都没有预料到哈耶克会获奖,毕竟他已经被经济学界冷落了三十余年。哈耶克本人也十分吃惊,但毫无疑问,这种荣光也令他无比骄傲。

值得一提的是,这次经济学获奖者有两位,另一位是缪尔达尔,一位高举左翼大旗的瑞典经济学家。有一种观点认为,经济学奖担心缪尔达尔的获奖会引起争论,因此加上哈耶克,以此中和争论。

但是,这些并不重要了,时代潮流正在转向他苦苦坚守一生的那块阵地。哈耶克是第一位获得诺贝尔经济学奖的自由主义者。诺贝尔奖再次给哈耶克带来世界级的名望。1975年,撒切尔夫人成为英国保守党主席后,众人对站在领袖背后的这位“哲学大师”更加好奇。撒切尔夫人在一次与内部官员争论时,突然从手提包中拿出一本书,正是哈耶克的《自由宪章》。她大声对官员们说道:这才是我们应该信仰的。

在英国的大众媒体渲染下,哈耶克甚至成为了撒切尔夫人幕后的军师,甚至还有“教父”一说。事实上,哈耶克与撒切尔夫人只见过两次面。

奇妙的是,哈耶克的身体也开始好转,当时一位同僚评价:“获奖前后的哈耶克几乎判若两人”。1978年,哈耶克论战的兴致越发浓厚,他想要组织一场关于经典社会主义的大规模辩论。但是,最终这场擂台赛也没有办成。哈耶克便将自己对辩论赛的想法,撰写成书,最终这本著作成为了《致命的自负》。

最后几年的学术生涯,哈耶克将精力贡献给了《致命的自负》。不过,这部作品在学术上没能超越之前。这本书的收获应该是回归到了方法论上,哈耶克形式上还是针对经典社会主义,实质上是从方法论上,主要是反对笛卡尔理性主义、建构主义,主张自发秩序(主观主义、知识分工、个人产权与价格机制),诠释人类文明的诞生与演进【8】。当然,哈耶克在此也否定了弗里德曼的“实证主义”。

1989年,《福布斯》杂志来到哈耶克家里采访,他对采访感到很愉快。此时哈耶克的开怀或许还有另一种原因:这时,东欧正剧变,苏联将解体。

哈耶克一生足够幸运,从纳粹主义到凯恩斯主义,再到苏联解体,他亲眼见到自己所反对的一切分崩瓦解。

1991年,哈耶克获得了美国总统自由勋章,以表彰他为自由主义做出的贡献。次年3月23日,哈耶克在弗莱堡离世,终年近93岁。他被埋葬在故土维也纳的林边墓地。在葬礼上,约翰内斯·沙申神父用德语布道说:

“他也曾一度寻求解决人类所面临的种种大问题,他曾经努力地寻找答案。他本人确信,他找到的答案仅仅是一块马赛克瓷砖中的一小片而已。”

20世纪,是职业经济学家崛起的世纪,却是思想家衰落的世纪。这个时代,哈耶克的名字逐渐被人遗忘。或许,哈耶克回归平淡正是哈耶克所希望看到的。人类在70年代后逐步完成了自由主义救赎,哈耶克念叨一生的教条已成为令人生腻的常识,那些“马赛克瓷砖”已布满厕所的墙壁。然而,当智者遍地行走的时候,正义与勇敢的纯正品质又成为了时代的稀缺品。